О благодарности

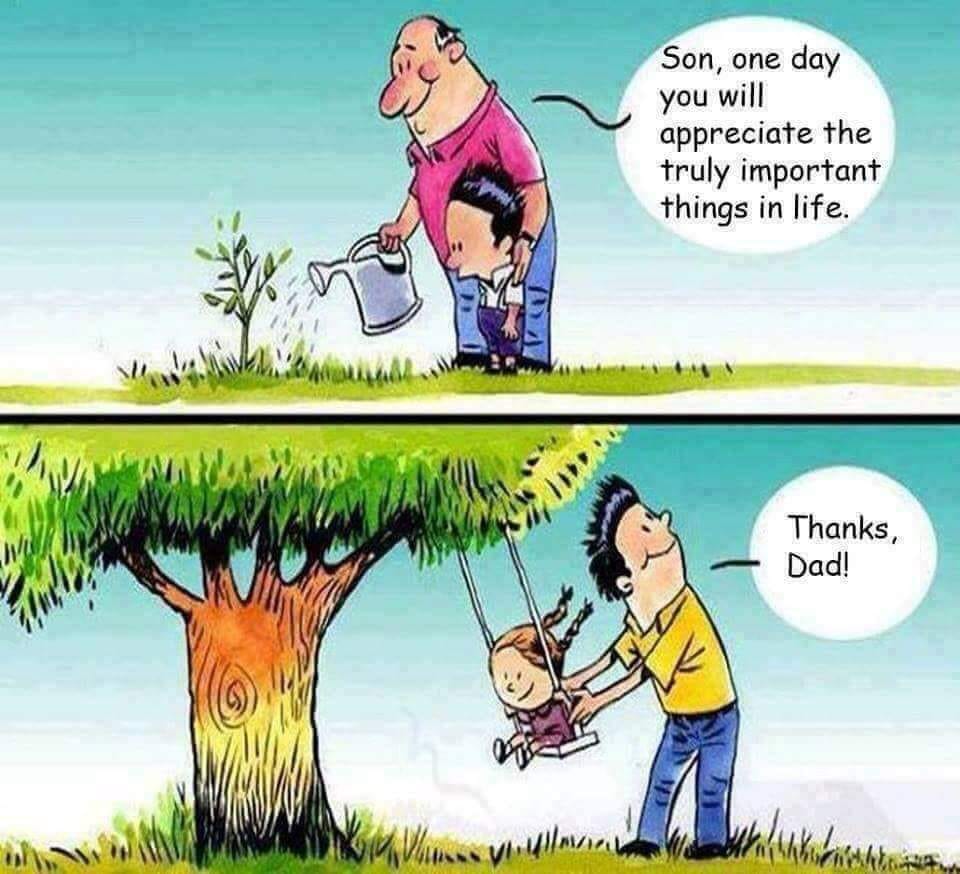

Как здорово, когда наших предшественников мы видим созидающими. Видим их вклад в нас, пользу, связываем свои достижения с теми самыми вкладами. И тогда вполне закономерно приходит отклик в виде благодарности. А если нет?

Как здорово, когда наших предшественников мы видим созидающими. Видим их вклад в нас, пользу, связываем свои достижения с теми самыми вкладами. И тогда вполне закономерно приходит отклик в виде благодарности. А если нет?

В терапии мы нередко слышим совсем другие истории. Не про дерево, приносящее плоды. А, например, про яму или болото, из которого человек изо всех сил пытается выбраться, зачастую затягиваемый обратно. Выкарабкивается что есть мочи из этого минуса, в котором оказался не по своему выбору. Просто чтобы выйти, встать на ровную поверхность, отдышаться, и, наконец оглядевшись по сторонам, выбрать подходящий себе путь и начать движение.

Это очень мужественные люди, на самом деле. Но их отклик обычно иной. Хорошо, если амбивалентный. Как правило, благодарности от них ждут или даже возмущенно требуют другие, но она оказывается под большим вопросом. Невозможно из людей выдавить то, для развития чего нет или недостаточно первоначально благоприятных условий (и да, «любили» и «не дали умереть» – это разные вещи).

О тех, кто годами сам, за счет своих ресурсов перерабатывал личную историю, и можно сказать, что практически себя переродил, переосмыслил опыт и семейную судьбу, проделал работу горя и обнаружил свою благодарность к близким несмотря ни на что, стоит говорить отдельно. Но это self made, это те, кто вопреки. Здесь стоит подчеркнуть наличие невероятной трансформации. Подобное изменение будет результатом не для каждого, кто попытался, к сожалению. Обычно такая работа действительно весьма длительная, да и затягивающий назад, к привычным сценариям мышления аркан порой невероятно могущественный…

Влечение к смерти

Грин и Кернберг признают, что деструктивность играет главную роль в пограничных состояниях.

Грин и Кернберг признают, что деструктивность играет главную роль в пограничных состояниях.

Деструктивность Жоржа проявляется через его агрессию по отношению ко мне в переносе и по отношению к близким в его обыденной жизни. Это сияющий лик влечения к смерти, которое прежде всего бессловесно проявляется в виде дезинвестирования. Пропасть, которая разделяет на две части мои попытки дать интерпретацию, является результатом радикального дезинвестирования, ответственного за «мертвые времена, где символизация ни в каком виде не может появиться».

К расщеплению Я и расщеплению объекта, с которыми мы знакомы со времен Фрейда и Кляйн, следует добавить другой вид расщепления, которое действует «внутри психической сферы и приводит к созданию изолированных, достаточно структурированных, но не связанных между собой областей». Таким образом, Я, состоящее из изолированных ядер, становится «архипелагом». Пустота, отделяющая острова друг от друга, более важна для понимания пограничного функционирования, нежели для понимания того, как устроены эти острова. Каждый островок инвестирован позитивным нарциссизмом, но пространство, которое их разделяет, инвестировано тем, что Грин называет «негативным нарциссизмом».

Эффект негативного нарциссизма проявляется в виде отсутствия связности Я (Кернберг также подчеркивает этот момент) и приводит к тому, что противоречащие друг другу мысли и фантазмы сосуществуют, не противореча друг другу. Это приводит к недостатку жизненных сил, человек чувствует, что он не существует и все вокруг лишено смысла, подобные ощущения Грин описывает в виде «первичной депрессии».

Первичная депрессия выражается в виде неспособности проделать работу горя, проявляется в длительных периодах апатии и «бездонной безнадежности», которые прерываются переходом к действию в виде психопатического поведения, полиморфных перверсий и различных зависимостей.

Грин рассматривает первичную депрессию как один из защитных механизмов против угрозы, представленной в виде страха внедрения/ ухода объекта. Негативный нарциссизм и первичная депрессия являются основными проявлениями « абсолютного первичного нарциссизма», описанного Грином. Речь идет об общем стремлении психики возвращаться, насколько это возможно, к нулевому уровню возбуждения, негативный нарциссизм является клиническим проявлением этой тенденции. В конечном счете, пограничные и психотические пациенты защищаются против этой опасности. Грин описывает эту угрозу аннигиляции, падения в пустоту через потрясающий образ «негативной галлюцинации самого субъекта».

По сравнению с этой галлюцинацией страх преследования состороны плохого объекта, который у пограничных пациентов выходит на первый план, на самом деле представляет собой защиту. Плохой объект защищает от этого «стремления к небытию».

Отрывок из статьи Жильбера Дяткина Пограничные состояния (Пер. с фр.: О.В. Чекункова)

Журнал клинического и прикладного психоанализа. Том II. No 1. 2021г. Ключевые статьи французского психоанализа

Полный текст статьи с описанием случая Жоржа: https://psychoanalysis-journal.hse.ru/article/view/12406/12833

Иллюстрация: Christian Schloe

100 популярных концептов психоанализа. Самосохранение

«Младенец, такого не бывает…», «нет такой вещи, как младенец». Посредством лапидарной провокации Винникотт подчеркивает очевидное: сохранение жизни вначале жизни есть не что иное, как самосохранение. Для того чтобы родиться, жить и выжить, в том числе психически, требуется участие, по меньшей мере, двоих. Довольно длительное время психоанализ ограничивался тем, что сводил первостепенную нужду лишь к голоду и жажде. Психоанализ тогда был далек от учета потребности в теплых отношениях, защите, безопасности, нежности…

«Младенец, такого не бывает…», «нет такой вещи, как младенец». Посредством лапидарной провокации Винникотт подчеркивает очевидное: сохранение жизни вначале жизни есть не что иное, как самосохранение. Для того чтобы родиться, жить и выжить, в том числе психически, требуется участие, по меньшей мере, двоих. Довольно длительное время психоанализ ограничивался тем, что сводил первостепенную нужду лишь к голоду и жажде. Психоанализ тогда был далек от учета потребности в теплых отношениях, защите, безопасности, нежности…Пробиваясь подобно ростку

Давно держу в голове одну метафору, которой хотела бы поделиться. Однако начать этот текст я решила с вопроса. Когда вы видите подобные изображения, где маленький росток пробивается сквозь камень, асфальт, заграждение, какие это вызывает мысли, чувства, ассоциации?

Давно держу в голове одну метафору, которой хотела бы поделиться. Однако начать этот текст я решила с вопроса. Когда вы видите подобные изображения, где маленький росток пробивается сквозь камень, асфальт, заграждение, какие это вызывает мысли, чувства, ассоциации?

Пока подбираете слова, я напишу, что чаще всего отвечали другие люди на этот вопрос. Многие говорили о силе, энергии, стремлении Быть, об упорстве, желании жить, о мощи природы, борьбе за свое место под солнцем, настойчивости, несгибаемости, влечении к жизни и т.д. Да, именно такие ассоциации приходят чаще всего в виде отклика.

В общем-то и не поспоришь. Образ сильный, яркий, впечатляющий своей выносливостью и жизненностью вопреки обстоятельствам.

Но смотрите, стоит положить рядом второе изображение, и ассоциативный ряд может измениться.

На фоне крепких, прямых стволов, выросших в подходящих условиях, в полезной и весьма благоприятной для них лесной среде, ровно такой, как и задумано природой, становится хорошо заметна предстающая перед нами разница. Пробившееся сквозь асфальт мы теперь наверняка увидим неуместным, маленьким, недозрелым, не особенно пригодным, непохожим на такие же деревья из благополучных по условиям мест. А еще в глаза как-то особенно бросается одиночество такого деревца, волею природы заброшенного в неподходящее место. Какая-то его неприкаянность, оторванность от других …

На фоне крепких, прямых стволов, выросших в подходящих условиях, в полезной и весьма благоприятной для них лесной среде, ровно такой, как и задумано природой, становится хорошо заметна предстающая перед нами разница. Пробившееся сквозь асфальт мы теперь наверняка увидим неуместным, маленьким, недозрелым, не особенно пригодным, непохожим на такие же деревья из благополучных по условиям мест. А еще в глаза как-то особенно бросается одиночество такого деревца, волею природы заброшенного в неподходящее место. Какая-то его неприкаянность, оторванность от других …

Метафора эта конечно про человеческую жизнь. Но здесь я бы разделила свои размышления на два аспекта. Первый – про то, что Всё, созревшее преждевременно (или вопреки) – недооснащено. Второй, частично связанный с первым – про «экономику развития», а именно про потраченные силы, где вместо роста, развития и познания себя шла борьба за место в этом мире. И про то, как дорого это обойдется человеку во взрослой жизни.

Речь идет о том, что если нас что-то не убило в прошлом, к факту того, что мы в итоге живы, добавляется данность о потере немалых базовых, ключевых ресурсов. Их нехватка будет сказываться в дальнейшем на всей нашей жизни .

Если мы растрачивались не на то, на что было положено в определенном возрасте, а на буквальное выживание, или на сверхадаптацию к безумному окружению и на защитные механизмы лишь бы не сойти с ума, к сожалению, потерь и расплаты мы не минуем. К еще большему сожалению – заплатить нам придется самим, а не тем, кто давным-давно поставил нас в такие условия (хотя и до них долетают обычно последствия – в виде нежелания, неготовности или неспособности повзрослевшего потомства заботиться о них в старости).

Часто по взрослым бывает очень видно, из каких детских трагедий эти люди держат путь. Им часто свойственны глубокие депрессии, дефициты и нехватки, перманентное ощущение разочарования. Для них характерна черно-белая логика «всё или ничего», «хороший -плохой», «всемогущий – ничтожный». Их преследуют сравнения с другими, и обычно не в свою пользу. У них почти всегда имеются сложности в распознавании эмоций и регуляции поведения, неожиданные и неконтролируемые вспышки агрессии, импульсивность, привычка «рубить с плеча» или наоборот, долго терпеть, не распознавая неудовлетворенности или не имея навыков в оценке своих возможностей как-то воздействовать на ситуацию. Я бы отметила вообще множество проблем в эмоционально-волевой сфере. А также проблемы в построении отношений, или в том, чтобы быть в них благополучными и довольными, ведь романтические, идеалистические представления о мироустройстве и Других совершенно не стыкуются с фактической реальностью.

Тот, кто много и всякого «не по возрасту» натерпелся в детстве, имеет большие трудности в том, чтобы выносить, выдерживать вполне закономерные для взрослого мира реалии. Один из примеров – про трудность создавать долгосрочные планы и затем достигать свои сложно устроенные, многоэтапные цели, преодолевая преграды и сознательно выдерживая порой высокий уровень неудовольствия ради их достижения.

Те, кто вынужден был чрезмерно адаптироваться к окружающей среде – может отличаться высокой ригидностью, негибкостью, то есть иметь заметные сложности в произвольной адаптации к текущему положению вещей, либо бесконечно сражаясь, либо подавленно страдая в неблагополучном смирении.

Кто пережил много боли, какую не должен встречать ребенок, и тем более оставаться с ней один на один – у того наверняка будут серьезные проблемы с чувствительностью, сенсорными перегрузками и вообще болевым порогом.

Кто не чувствовал себя в безопасности – с трудом выдерживает глобальную неопределенность, свойственную человеческой жизни, а еще предпочитает не доверять никому на свете, одновременно отличаясь совершенно детской наивной доверчивостью.

На чью сторону в детстве никто не вставал, или этого опыта было слишком мало – те всю жизнь могут ужасно страдать из-за несправедливости в мире. И так далее.

А еще эта разница, она не дает таким людям покоя. Ведь пока кто-то маленький выживал, выстаивал, выдерживал непосильные препятствия большого мира, приспосабливался к чему-то неподходящему, есть и много тех, – и вот же они на виду, полны амбиций и реальных достижений – кто жил в достаточно хорошей, подходящей среде. Кому не мешали, а наоборот помогали. На чьей стороне всегда был кто-то из своих. Кому создавали условия поддержки для жизни, развития, наращивания своих ресурсов, укрепления устойчивости. С кем строили реальные, человеческие отношения, а не обращались как с вещью, не предусматривающей ни души, ни отличий, ни своих потребностей. И это видение различий может вызывать невыносимую боль, и порождать сокрушительную зависть, и ярость, и мстительное желание уничтожить «везунчиков». Некоторые даже идут подобным разрушительным путем какое-то время (пока не обнаружат, что и это не помогает чувствовать себя лучше). В том числе потому, что проделать работу горя по неслучившемуся в своей жизни бывает невероятно трудно, и далеко не каждой психике доступно.

Конечно, очень обнадеживает очевидный факт, что мы – люди, а не растения. Если когда-то давно росточек вынужденно находился в отравленной воде, или пробивался сквозь асфальт ради выживания, скорее всего там он и погибнет. У людей гораздо больше возможностей изменить свою судьбу, потому что у каждого из нас может меняться восприятие, функционирование психики и степень психической оснащенности, и даже в зрелом возрасте возможно освоить себя, в следствие чего – создать и натренировать новые, на сей раз более подходящие и полезные индивидуальные привычки. В конце концов даже во взрослом возрасте можно научиться наконец быть на своей стороне – не просто желаний «хочу-не хочу», но понимания, что мне полезно, что улучшает качество жизни, что помогает, даже если оно не очень нравится, или требует преодоления.